【第25回】資料で振り返る桜沢如一の思想と生涯

※月刊「マクロビオティック」2023年2号より転載

※第27回以降は「マクロビオティック ジャーナル」にて連載中

第25回:中年期⑩

ナビゲーター:高桑智雄(桜沢如一資料室室長) 協力:斎藤武次、安藤耀顔

戦後の活動の中心となる青年教育のスタート

今回紹介する資料は、1948年( 昭和23年)に横浜港北区にある大倉山精神文化研究所前で撮影されたスナップです。現在もこの建物が残る大倉山精神文化研究所は、実業家で東洋大学学長などを務めた大倉邦彦(1882年~1971年)によって創設された東西両洋における精神文化の研究所でした。

桜沢は、1946年(昭和21年)10月より、この研究所内で「Yokohama Labor College( 横浜高等勤労学院)」という青年教育事業を、活動拠点を日吉に移すまでの2年間行っていました。

「YLC」は、戦後桜沢がいち早く取り組んだ青年教育の活動形態で、1946年( 昭和21年)4月に神奈川県厚木の食養会時代の後援者の家を借り受け、「Labor College( 勤労学院)」を開設したのが始まりでした。いわゆる労働学校であり、青年が労働をしながら教育を受けられる寄宿舎制の施設で、最初は10人程の学生が泊まり込み、勤労と講習を日課としていたそうです。同年10月に大倉山精神文化研究所に移転し「YLC」として50名もの規模に拡大していったようです。

雑誌「ル・コンパ」での学生募集の要項には、ネライとして「自活しつつ、學長指導の下に、進駐軍要務勤労で、自由で幸福な人生を生きぬくコンパ( 辯証法を實生活化する技術)をmaster、政治、法律、経済、英語、外交、自然科學、醫學、史學等を各々専門教授の指導により研究し新しき海外渡航法を身につける」、また健康として「頭のよくなる健康食と宿舎が與えられる」とされています。

当然ながら「頭のよくなる健康食」と言うからには、これは単なる労働学校ではなくて、食養原理をもとにした生物学的、生理学的人間教育の学校であり、さらに「新しき海外渡航法を身につける」というところに桜沢の戦後の活動の方向性が明確に示されています。

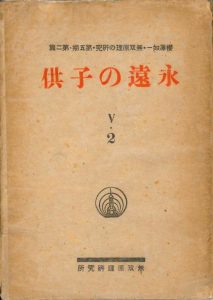

「永遠の子供」を育てる活動

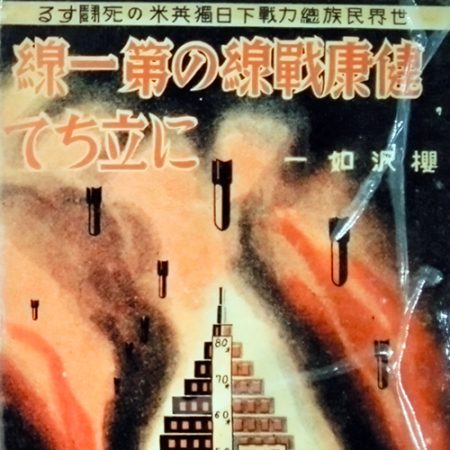

桜沢が終戦間際の1944年(昭和19年)に書いた「永遠の子供」は、アナトール・フランスやロマン・ローラン、ガンジー、タゴール、レー二ンの人生や思想を紹介する本ですが、その中に「世界統一時代と青年」という桜沢の青年に向けたメッセージがあります。「世界が嫌應なしに統一される時代が来た。世界を知っているもの、世界のドコのスミに行っても獨立して、平氣で生きる事のできるもののみが生きるを許される時代が近づいた。世界を知れ! 世界は諸君の家だ。諸君も早、このせまい日本の青年ではなく、廣い世界の青年だ」と発破をかけます。そして「今、私は世界武者修行を企てる青年のために、必要な指導と最低の旅費と初め一ヶ月間の費用くらいは、毎年何人かの青年のために喜んで提供することができる」と主張します。

桜沢が終戦間際の1944年(昭和19年)に書いた「永遠の子供」は、アナトール・フランスやロマン・ローラン、ガンジー、タゴール、レー二ンの人生や思想を紹介する本ですが、その中に「世界統一時代と青年」という桜沢の青年に向けたメッセージがあります。「世界が嫌應なしに統一される時代が来た。世界を知っているもの、世界のドコのスミに行っても獨立して、平氣で生きる事のできるもののみが生きるを許される時代が近づいた。世界を知れ! 世界は諸君の家だ。諸君も早、このせまい日本の青年ではなく、廣い世界の青年だ」と発破をかけます。そして「今、私は世界武者修行を企てる青年のために、必要な指導と最低の旅費と初め一ヶ月間の費用くらいは、毎年何人かの青年のために喜んで提供することができる」と主張します。

桜沢にとっては、この悲惨な世界戦争を引き起こし、日本を亡ぼしたのは、世界を知らない情熱なき青年たちであったのです。そして、世界にいるのは人ではなく奴隷ばかりだと嘆きます。精神の自由を持たない( 判断力のない)奴隷、つまり教えられたことだけを忠実に復誦するだけの能しかない、融通のきかない蓄音機型、タイプライター型の人間ばかりだと。

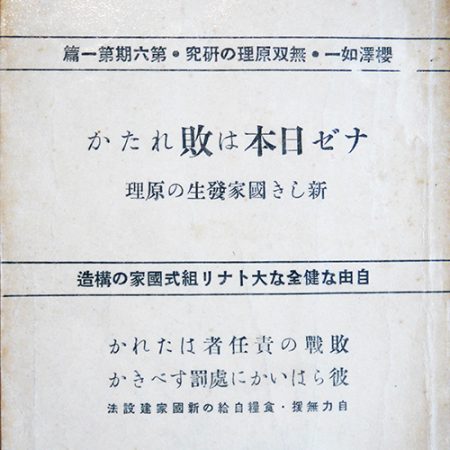

ついに敗戦を経験した桜沢にとって、戦後取るものもとらずまず始めるべき活動は、この青年教育だったのです。桜沢は「この勤労大学に入ったら獨學、自習の精神を持つ者なら、一年間でリッパに英語と大學程度の學問的基礎知識を身につけることができる。そして将来ドレイにならず、獨立自主の自由な人生を建設することができる」と宣言するのです。

そして桜沢が特に期待したのが、「YWLC( 勤労学院の女子部)」の、うら若き女性たちです。桜沢は雑誌「ル・コンパ No.7」(1947年10月発行)で「小鮎はナゼ走り回る」という印象的な詩を掲載しています。「ピチピチとはねる若鮎、小アユ 光の様に まっすぐとぶかと思ふと たちまち、目にもとまらぬ早わざでとびかえる、小さい小さいコアユたち」と始まるこの詩は、長い冬がやっと明けて春を喜ぶ自然界が奏でるオーケストラを記録するために小鮎たちは飛びまわるのだと桜沢は詠います。そしてそれは、戦争という冬の時代が終わり、新しい時代の春を謳歌するYWLC の娘たちの小鮎のようなピチピチとした若さに感動し、またその娘たちが新時代のオーケストラを奏でる主役になるのだと、桜沢の娘たちに期待するワクワクする気持ちが溢れ出ています。桜沢は、その後の「ル・コンパ」でも、「小アユ村YWLC」と称して、娘たちの活躍を逐一報告していきます。

桜沢は、現実界がウソで、夢や詩の世界がマコトだと言います。そして、アナトール・フランスやロマン・ローラン、ガンジーは、それを知っていた「永遠の子供」であり、夢の世界に突入するにはただ情熱があればいいと断言します。「夢と詩と情熱の世界」を生きる「永遠の子供」を育てることが、悲惨な大戦争を引き起こしてしまった大人である桜沢の戦後の責任であり、使命となっていくのです。

戦後の桜沢の活動は、試行錯誤の連続でした。1945年( 昭和20年)12月に設立した「真生活共同組合」が2年の活動をもって解散します。戦後のインフレにより物資の供給などがままならず、おそらく協同組合というより生活に根ざした組織が立ち行かなくなったのでしょう。1947年( 昭和22年)10月には、「真生活協会」として、新たに思想普及に寄った組織として再出発します。そして、その中で桜沢が「YLC」で育てた若者たちが中心になって、世界政府協会の設立や世界政府新聞の発行などの新たな社会運動へと発展していくのです。

著者プロフィール

高桑智雄/たかくわ・ともお

桜沢如一資料室室長。

1970年生まれ。2001年に日本CI協会に入社し、桜沢如一の陰陽哲学に感銘を受ける。

故・大森英櫻のアシスタントを担当した後、2011年より桜沢如一資料室の立上げ、運営に携わる。2023年より電子雑誌「季刊マクロビオティックジャーナル編集長に就任。

編集・執筆に「マクロビオティックの陰陽がわかる本」「マクロビオティックムーブメント」」など。2015年発行の人気書籍「マクロビオティックの陰陽がわかる本」の編集者であり、 月刊マクロビオティック・コラム「Café de Ignoramus」連載中。